試験問題の引用

令和3年の試験問題・模範解答は国土地理院HPから引用しています。

https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

選択No.3 問C-1

問C.T 市では、道路計画検討のため、東西 200 m、南北 500 m の平たんな地域を計測対象範囲として、無人航空機(以下「UAV」という。)による空中写真の撮影を行うことにし、以下に示す条件での撮影を計画した。次の各問に答えよ。

なお、関数の値が必要な場合は、巻末の関数表を使用すること。

撮影条件

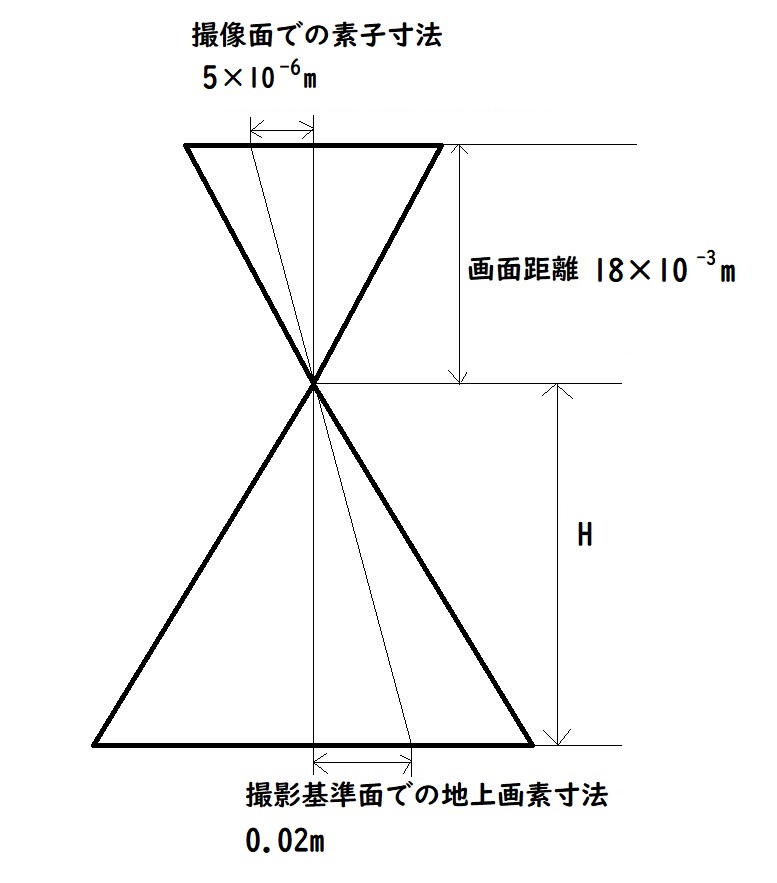

・UAV に搭載したデジタルカメラは、焦点距離 18 mm、画面の大きさ 8,000 画素×6,000 画素、撮像面での素子寸法5μ m とし、画面の短辺は撮影基線と平行とする。

・撮影基準面の標高は地表面の標高と同じ 200 m とし、撮影基準面における地上画素寸法は、2cm とする。

・撮影基準面における同一撮影コース内の隣接写真との重複度を 90 %、隣接撮影コースの空中写真との重複度を 70 % とする。

・撮影コースは南北方向とし、UAV は撮影中も止まることなく常に秒速5m で直線飛行しているものとする。

・東西両端の撮影コースでは、計測対象範囲の外を画面の大きさの 40 % 以上含むように撮影する。

・各撮影コースの両端は、計測対象範囲の外に各1モデル分撮影する。

問C−1.海面からの撮影高度を m 単位で小数第1位を四捨五入し、整数で求め解答欄に記せ。

以下、解答。

問C−1 272m

算出方法は下記のとおり。

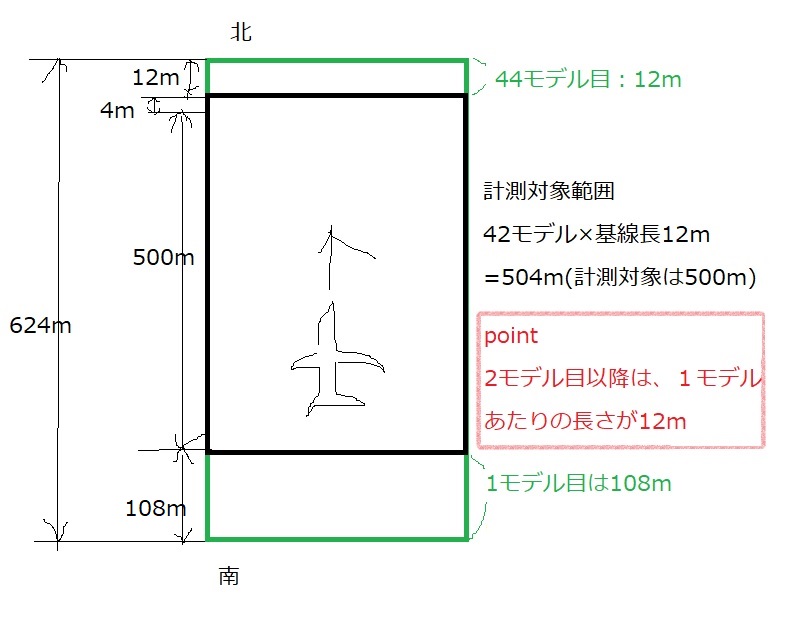

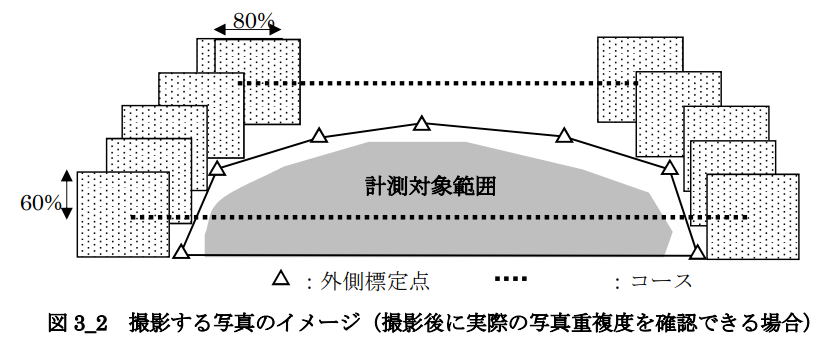

・問題文にて与えられている条件を図示する。

撮影基準面から撮影位置までの高さHを求める。

H = 18×10-3m × 0.02m / ( 5×10-6m )

= 72m

ここで、問題文中の「撮影基準面の標高は地表面の標高と同じ200m」より求める海面からの撮影高度は、

200m + 72m = 272m

選択No.3 問C-2

問C−2.撮影間隔を秒単位で小数第2位を四捨五入し、小数第1位まで求め解答欄に記せ。

問C−2 2.4秒

算出方法は下記のとおり。

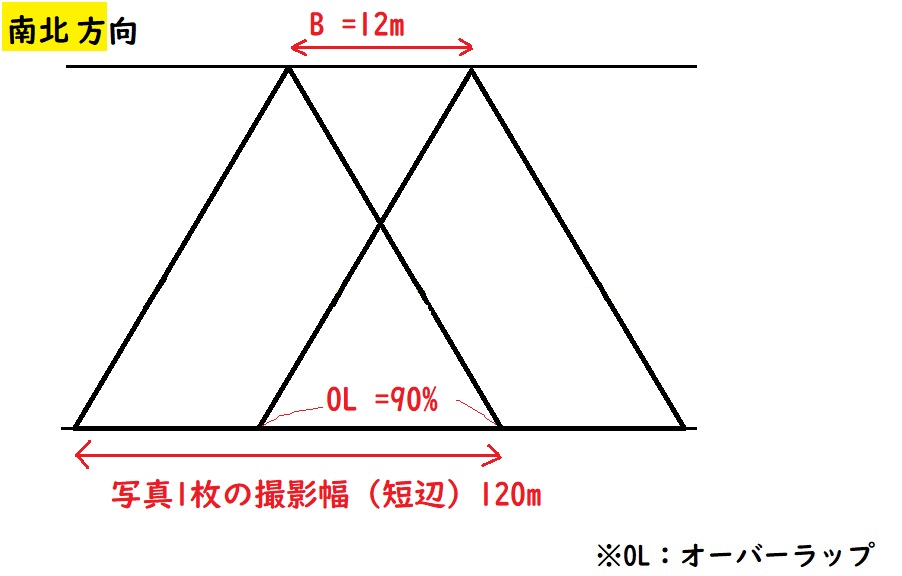

・写真の撮影間隔(距離)を求める

問題文中のうち、撮影方向に関する情報を図示する。

下図のうち、写真1枚の撮影幅(短辺)は

6000画素 × 0.02(地上画素寸法)= 120m

オーバーラップ90%より、隣接写真の距離B

120m – 120m×0.9 = 12m

問題文中「 UAV は撮影中も止まることなく常に秒速5m で直線飛行している 」より、求める撮影間隔は

12m÷5m/s = 2.4 s

選択No.3 問C-3

問C−3.最少コース数を求め、解答欄に記せ。

問C−3 5コース

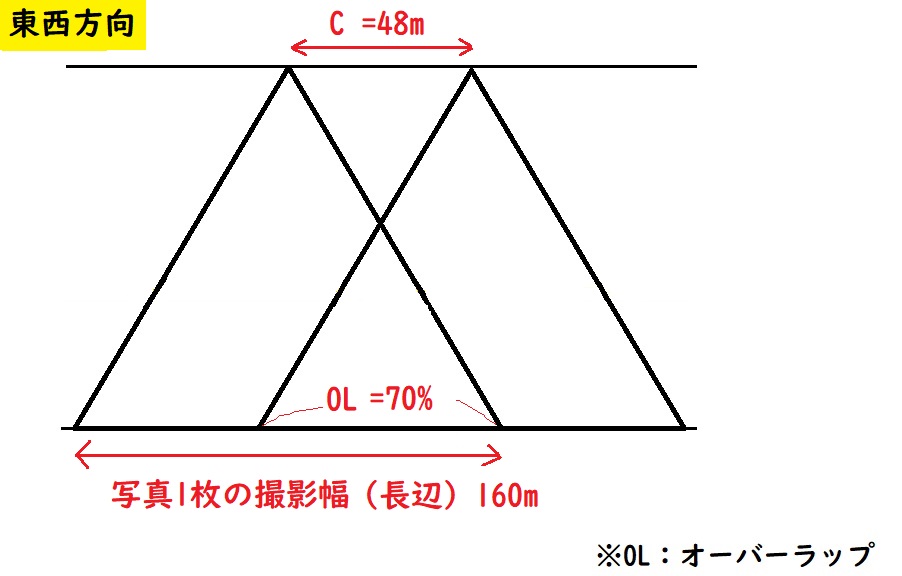

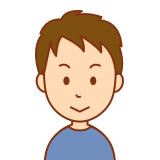

隣接コース間の状況を下図にしめす。

下図のうち、写真1枚の撮影幅(長辺)は

8000画素 × 0.02(地上画素寸法)= 160m

隣接撮影コースのオーバーラップ70%より、隣接コースの隣接写真の距離C

160m – 160m×0.7 = 48m

次の計算でコース数を求める

160m + 48(nc-1) ≧ 200 + 160×0.4×2

48nc ≧ 216

nc ≧ 4.5

整数にすると5コース

選択No.3 問C-4

問C−4.最少撮影枚数を求め、解答欄に記せ。

ただし、試験撮影に関しては考慮しない。

問C−4 225枚

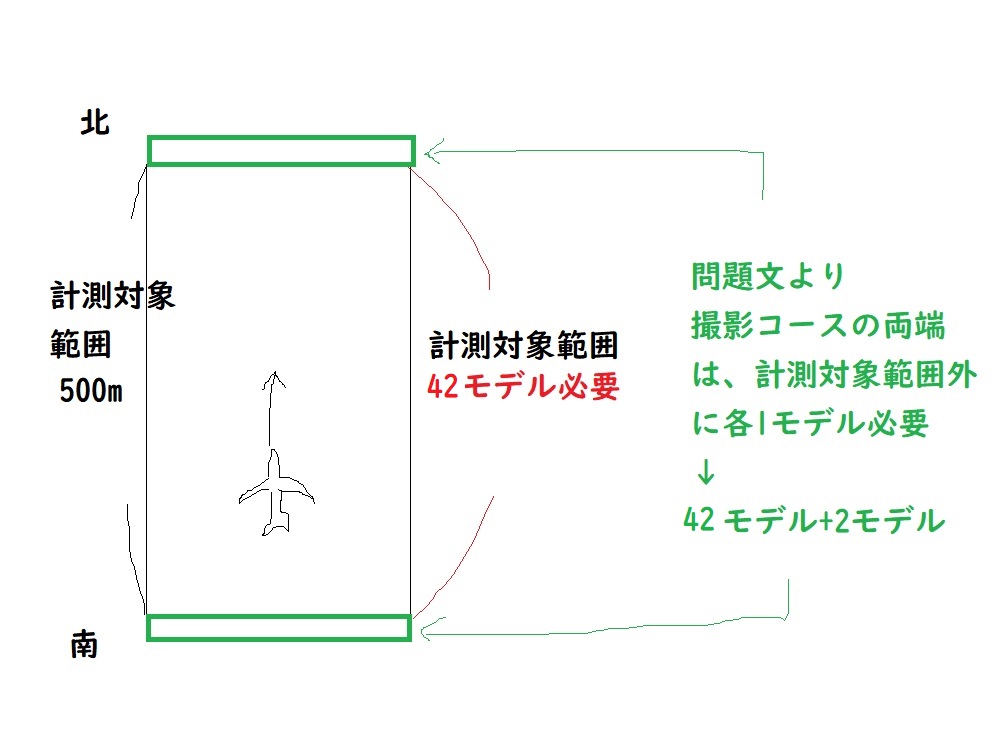

(5コース×進行方向の撮影枚数)で求めることができる。

進行方向の撮影モデル数は、

500m÷12m = 41.6=42モデル

直上の式でなぜ12mで割ったのか?

南から撮影していくが、計測範囲外で1モデル撮影済みのため。計測範囲内の2モデル目以降は1モデルあたり12mの長さであるため。

さらに、問題文中「 各撮影コースの両端は、計測対象範囲の外に各1モデル分撮影する。 」より

42モデル+2モデル=44モデルが必要とわかる。

44モデルを撮影するために必要な写真枚数は45枚

以上より求める答えは

5コース×45枚 = 225枚

選択No.3 問C-5

問C−5.計画していた道路の延長を長くすることになり、計測対象範囲を東へ 100 m、北へ 150 m 広げることとなった。変更後の最少撮影枚数は問C−4で求めた当初の計測対象範囲での最少撮影枚数より何枚増えることになるか。増加分の枚数を求め解答欄に記せ。

ただし、計測対象範囲以外の条件は変更しない。

問C−5 181枚

➀撮影コース数を求める

48nc ≧ 216+100 =316

nc ≧ 6.58

撮影コース数は7コースに増えるとわかる。

➁南北方向の必要なモデル数を求める

➁-1 計測対象範囲の必要モデル数を算出

((変更前の南北方向の距離)+(変更後の南北方向の距離))÷(基線長)

= (500m + 150m)÷12m = 650m ÷ 12m

= 54.16… = 55モデル

➁-2 計測対象範囲の外の各1モデル分を追加

問題文中「 各撮影コースの両端は、計測対象範囲の外に各1モデル分撮影する。 」より

55モデル+2モデル=57モデルが必要とわかる。

③必要な撮影枚数を求める

(必要なモデル数)+ 1 = 57 + 1 =58枚

④変更後の最小撮影枚数を求める

7コース×58枚 = 406枚

よって、求める答えは

406枚-225枚 = 181枚

わからないことがあればコメントで教えてください。

解説を追記します。

↓令和3年測量士試験(午前 択一式) 解答解説↓

| 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問 | 第7問 |

| 第8問 | 第9問 | 第10問 | 第11問 | 第12問 | 第13問 | 第14問 |

| 第15問 | 第16問 | 第17問 | 第18問 | 第19問 | 第20問 | 第21問 |

| 第22問 | 第23問 | 第24問 | 第25問 | 第26問 | 第27問 | 第28問 |

↓令和3年測量士試験(午後 記述式) 解答解説↓

コメント

コメント、失礼致します。

問C−3の下記不等式について、左辺の160mは撮影幅(長辺)を意味していると思いますが、何故左辺に加えられているのでしょうか?

160m + 48(nc-1) ≧ 200 + 160×0.4×2

どういうイメージでしょうか?

ご返答の程、何卒よろしくお願い致します。

返信が遅くなりましたこと、お許しください。

問C−3の下記不等式の左辺の160mという数字は、ご推察のとおり撮影幅(長辺)のことです。

下記と記事中に解説を追記しますので、ご確認ください。

(記事中には図も追加しました)

左辺(160m+48(nc-1))について

160mは撮影1コース目で撮れる撮影範囲。

48(nc-1)は2,3,…nc番のコースで撮影できる範囲。

右辺(200 + 160×0.4×2)について

200mは東西方向の計測対象範囲。

160×0.4×2は問題文中の「東西両端の撮影コースでは、計測対象範囲の外を画面の大きさの 40 % 以上含むように撮影する。」を計算した場合の範囲。

以上となります。

ご不明点あれば追加質問をお願います。

いつもわかりやすい解説ありがとうございます。そんな中どうしてもわからない箇所があります。

C-4ですが、42枚まではすんなりわかります。それが45枚までになる考え方をもう少しご教示頂けないでしょうか?

お忙しいところ申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

受験者 様

問C-4について、このコメント欄でも概要は記載しますが、詳しくは記事の本文中に解説図を2枚追加しましたのでご確認ください。

【概要】

42モデルというのは、計測対象範囲内での必要モデル数です。

さらに問題文最後に「各撮影コースの両端は、計測対象範囲の外に各1モデル分撮影する」と記載があります。

よって、42モデル+2モデル=44モデル

そして最後に、44モデル作成するためには44+1=45枚の写真が必要という考え方です。

今追加していただいた分を確認させていただきました。お忙しいなかありがとうございます。

同じ問題でもR1年のC4だけコース内のモデル数に6モデル足していたので混乱していました。

とりあえず今回教えていただいた内容はは理解できました。まわりに教えてくれる人がいませんでしたので本当に助かりました。ありがとうございます。

はじめまして、わかりやすい説明をありがとうございます。

モデル枚数の計算について質問があります。

解説では、撮影対象範囲を撮影基線長で割ってモデル数を計算しているようですが、これはなぜでしょうか?

撮影対象範囲をモデルが満たしていればよいのであれば、1モデル目で撮影範囲の90%(108メートル)をカバーしているので、(500-108)÷12+1が、必要なモデル数ということにはならないのでしょうか?

また、計測対象範囲の外側の1モデルというのは、計測対象範囲を初めて満たしたモデルに+1という考え方なのでしょうか?(モデルが少しでも計測対象範囲を超えていればいいのか、モデルが計測対象範囲を完全に出ていなければならないのかなど、外側の解釈に悩んでいます)

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

質問いただきありがとうございます。

筆者は測量の実務経験がありませんので、国土地理院からでているUAVを用いた公共測量マニュアル(案)に記載の内容を参考に記載いたします。

記事内に図を追加しましたので合わせてご確認ください。

質問➀「撮影対象範囲を撮影基線長で割ってモデル数」を算出しているのはなぜか?

問題文中の「 各撮影コースの両端は、計測対象範囲の外に各1モデル分撮影する。 」という記載があるためです(この解釈については下記質問➁への回答を参照ください)。

質問に記載いただいたとおり、1モデル目で撮影範囲の90%(108メートル)をカバーできますが、この1モデル目は計測対象範囲の外にあります。よって、基線長で割っています。

質問➁「計測対象範囲の外側の1モデル」の解釈

これは記事本文に追加した図(UAVを用いた公共測量マニュアル(案)(P26の図))をみるとご理解いただけると思いますが、1モデル(108m)分は完全に計測対象範囲の外にでている必要があります。

なお、UAVを用いた公共測量マニュアル(案)にも「コースの始めと終わりの地域外に1ステレオモデル以上設定する。」という記述があります。

はじめまして、図を混ぜたわかりやすい説明ありがとうございます。

モデル数の計算の考え方について、質問させていただきます。

解説では、計測対象範囲の長辺(500m)を撮影基線長(12m)で割って

モデル数を算出していますが、コースでの撮影主点の起終点は、計測対象範囲より外に

しなければならない、という判断でよろしいでしょうか?

モデルが計測範囲をカバーすればよい、という考え方であれば

1枚目のモデルで撮影範囲(120m)の90%に当たる108mをカバーしているので

(500m-108m)÷12+1

で、モデルが撮影範囲をカバーするように思えます。

また、「撮影範囲の外の1モデル」についても、撮影範囲を完全に出ているモデルを指すのか、少しでも撮影範囲を超えていればよいのかで、数が大きく変わってきます。

解説からは、「撮影主点が撮影範囲の外にあるモデル」と読み取れますが、そのような判断でいいのでしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

質問いただきありがとうございます。

同様の質問をいただいていましたので、回答がコピペとなってしまうことをお許しください。

また、記事内に図を追加しましたので合わせてご確認ください。

質問➀「撮影対象範囲を撮影基線長で割ってモデル数」を算出しているのはなぜか?

問題文中の「 各撮影コースの両端は、計測対象範囲の外に各1モデル分撮影する。 」という記載があるためです(この解釈については下記質問➁への回答を参照ください)。

質問に記載いただいたとおり、1モデル目で撮影範囲の90%(108メートル)をカバーできますが、この1モデル目は計測対象範囲の外にあります。

このため、撮影範囲の延長を基線長で割っています。

質問➁「計測対象範囲の外側の1モデル」の解釈

これは記事本文に追加した図(UAVを用いた公共測量マニュアル(案)(P26の図))をみるとご理解いただけると思いますが、1モデル(108m)分は完全に計測対象範囲の外にでている必要があります。

なお、UAVを用いた公共測量マニュアル(案)にも「コースの始めと終わりの地域外に1ステレオモデル以上設定する。」という記述があります。

S.Tです。

ご回答ありがとうございます。

根拠となるUAVマニュアルまでご提示いただき恐縮ですが

重ねての質問となります。

「撮影範囲の外の1モデル」の解釈は理解しました。

そうなると、コース両端で完全に撮影範囲の外側の1モデルを撮影するためには

撮影の延長(500m)+オーバーラップ分(108m)を撮影基線長の12mで

割らなければならないように思えるのですが、いかがでしょうか?

お示し頂いた、赤書き加筆の図で、左から右方向に撮影していると考えた場合

撮影範囲を撮影基線長で割ると、終点(右)側はモデルが撮影範囲を満たすだけで、

完全に撮影範囲の外に出たモデルを作成できないように思います。

ご返答のほど、よろしくお願い致します。

コメントをいただきました件、再検討しました。

私も一部誤解していたところがありますので、再度記事を修正いたしました。

(私の誤認識がありましたので赤書き加筆した図を削除しました)

【結論】

(計測対象外の始点側1モデル108m)+(計測対象範囲500m)+(計測対象外の終点側1モデル12m)=620mが必要なモデル作成範囲です。

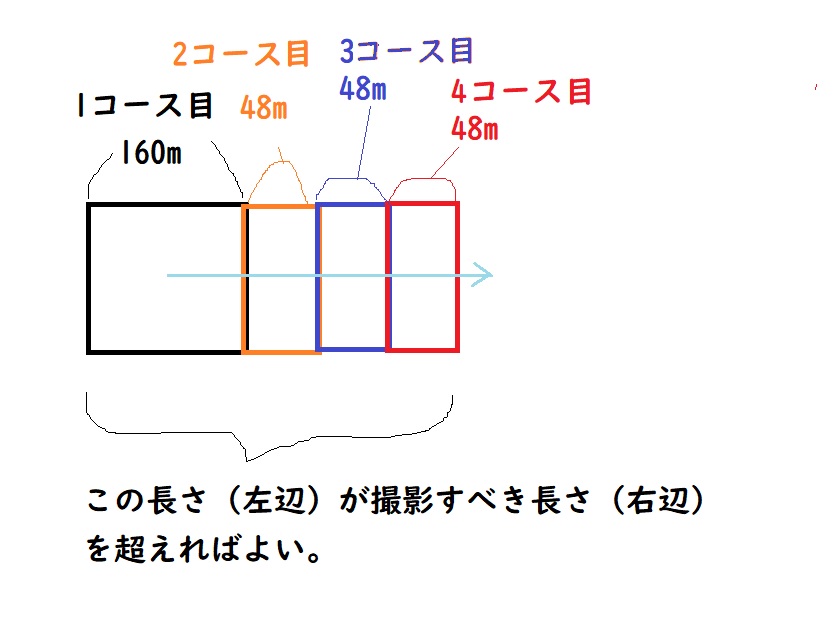

モデルという単語の意味は、2枚以上の写真が重なる箇所を指すので、

【考え方】

・1モデル目(計測対象外(南側))

今回の問いでは南から計測しています。

最初に作成される1モデルは完全に計測対象外にある必要があります。

そしてこの1モデル目は1枚目と2枚目に撮影した写真が重なる範囲ですので120m×0.9=108mです。

・2モデル目(計測対象範囲)

2モデル目は「2枚目の写真と新たに撮影する3枚目の写真が重なる範囲」かつ「1モデル目と重複しない範囲」です。

よって、2モデル目の長さは12mです(=基線長)。

・3モデル目以降(計測対象範囲・計測対象外(北側))

2モデル目と同様の考え方です。

1モデルあたりの長さは12mです(=基線長)。

【まとめ】

計測対象外の1モデルの考え方は、始点側は108m、終点側は12mで1モデル。

その1モデルが計測対象の範囲を超えていればよい。

前回質問いただいた際に回答しました、1モデル(それぞれ108m)分が完全に計測対象外にでていればよいというのは誤りです。

はじめまして。まさに悩んでいる箇所ですので質問させてください。

500m÷12m≒42モデルのところまでは理解できました。

42モデル目まで撮影すると12m×42=504mになります。

区域外に最後の1モデル(108m)分を撮影するとなると、500m+108m(1モデル分)+12m(最後のモデルを作成するための最後の撮影分)=620m先まで撮影が必要になると思います。

42モデル目までを撮影し終えて、最後の1モデルを作成するために余分に2枚撮影すると504m+12m×2=528mになり、620mには届きませんが、コース終わりにモデル作成する場合は504mを超えた後は基線長を無視して、最後のモデルを作成するためだけに飛行し、撮影区域にかからないところで2枚撮影をするイメージでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

下記の通り回答(+記事内にも図を1枚追加)いたしますが、不明点あれば再度ご質問ください。

(私が質問内容を理解しきれていないと思いますので)

【結論】

基線長は無視しません。

基線長どおり12m北に進むごとに写真を1枚とっていき、1コース計45枚の撮影をすることで44モデルが作成されます。

↓撮影範囲

1枚目の写真で120m、以降2枚目~45枚目は12mずつ北側へ撮影範囲がずれていきます。

よって、((120m × 1枚)+(12m × 44枚))=120m+528m=648m が撮影される範囲です。

↓モデル化範囲

モデル化範囲は(108m×1モデル)+(12m×43モデル)=108+516m=624m

よって、撮影範囲(648m)>モデル化範囲(624m)です。

【質問を読んで誤解があると思われる箇所:2点】

1.今回必要なのは計測対象内の42モデル+計測対象外の2モデル→44モデルです。

計測対象42モデルの外側に2モデル(南側に1モデル、北側に1モデル)

2.44モデル作成するためには45枚の写真を撮影する必要がある。

【前提知識】

1モデルを作成するためには最低限2枚の写真が必要です。

2枚以上の写真が重なる箇所を1モデルと呼んでいるため。

今回の問題では、1枚写真を撮影すると南北方向に120mが写ります。

基線長どおり12mずつ写真が北方向へずれて重なっていくイメージです。

1モデル目:写真1枚目と写真2枚目が重なる範囲(120m×0.9=108m)

(参考:この時撮影されている範囲は120m+12m=132m(1枚目の写真120mと基線長12m))

2モデル目:「2枚目の写真と新たに撮影する3枚目の写真が重なる」かつ「1モデル目と重複しない」範囲(12m)

(参考:この時までに撮影されているのは120m+12m+12m=144m(1枚目の写真120mと基線長12m(2枚目の写真) +基線長12m(2枚目の写真)))

3モデル目:12m

nモデル目:12m

という感じで範囲が増えます。今回は44モデルですので、モデル化範囲は(108m×1モデル)+(12m×43モデル)=108+516m=624m

図を描いてみると理解しやすいと思います。

ただ、45枚も写真を撮る場合の絵でなく、4枚でとるとどうなるかなど少ない枚数から考えるとイメージしやすいと思います。

不明点あれば何回でもご質問ください。

大変ご丁寧にどうもありがとうございます。理解できました。

私の勘違いは終わりのモデルも108m全てが撮影範囲の外に出ていなければならないと思っていました。

最後のモデルはその前のモデルと重複しない12mが外に出ていればいいというわけですね。

すっきりしました。

質問の拙文も大変失礼いたしました。

どうもありがとうございました。

高校3年生です。

C5のところなのですが

コース数×撮影枚数のところの撮影枚数がなぜ58になるのか分かりません。教えていただけないでしょうか

コメントありがとうございます。

質問いただきました箇所の説明を追加しましたので、記事本文をご確認ください。

ご不明点あれば再度、コメントから教えてください。