試験問題の引用

令和3年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。

https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

第21問 問題

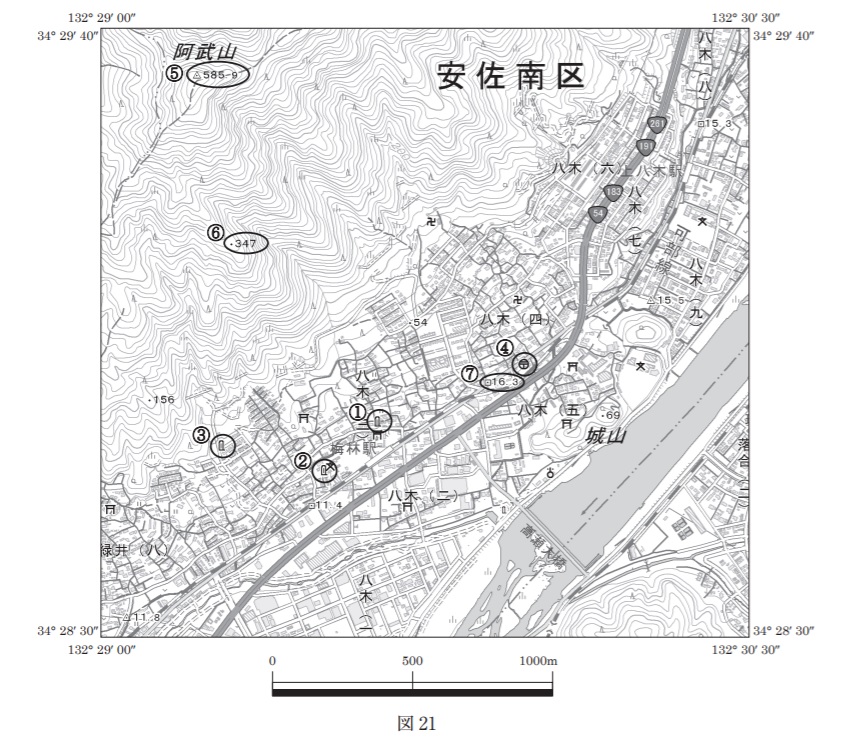

図 21 は、国土地理院刊行の電子地形図 25000 の一部(縮尺を変更、一部を改変)である。次の1〜5の文は、この図に表現されている内容について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次のページの中から選べ。

ただし、選択肢1〜5で使用する地図記号及び注記を図 21 上で囲み、それぞれ①〜⑦の番号を付している。

1.図中つの自然災害伝承碑(①〜③)のうち、互いの距離が最も離れているもの同士の水平距離はおよそ 564 m である。

2.郵便局(④)の経緯度は、およそ東経 132 ° 29 ′ 59 ″ 、北緯 34 ° 29 ′ 2 ″ である。

3.図中には、道路と鉄道が立体交差している箇所と平面交差している箇所がそれぞれ存在する。

4.阿武山の山頂の三角点(⑤)と阿武山の中腹の標高 347 m の標高点(⑥)を結んだ斜距離は、700 m より短い。

5.阿武山の山頂の三角点(⑤)と郵便局の西側にある 16.3 m の水準点(⑦)の2地点を直線で結んだ傾斜角は、30 °より大きい。

※ 国土地理院では、過去に起きた津波亜洪水亜火山災害亜土砂災害等の自然災害の情報を伝える地図記号「自然災害伝承碑」をウェブ地図「地理院地図」、国土地理院刊行の1/25,000 地形図及び電子地形図 25000 に令和元年から掲載している。

タイムリーな問題ですね

第21問 解答・解説

正解は選択肢5です。

国土地理院HPに飛んで問題をA4で印刷して、実際の縮尺で解いてみてください。

図21の最下部に記載のあるスケールの長さを測ると

地図上で5.5cmの場合、実際の距離は1000mとわかる。

→1cmで181.82m

→1mmで18.182m

1

正

1.図中つの自然災害伝承碑(①〜③)のうち、互いの距離が最も離れているもの同士の水平距離はおよそ 564 m である。

図21より最も距離が離れているのは①と③である。

地図上では①と③は31mm離れているので、実際には

31mm × 18.182m = 563m

1m誤差が生じたが、この選択肢は正である。

2

正

2.郵便局(④)の経緯度は、およそ東経 132 ° 29 ′ 59 ″ 、北緯 34 ° 29 ′ 2 ″ である。

まず東経を求める。

132°29’00” + (132°30’30” – 132°29’00”) ×83mm / 127mm

= 132°29’00” + 90” × 0.6535

= 132°29’59”

次に北緯を求める。

34°29’40” – ( 34°29’40” – 34°28’30” ) ×65mm / 119mm

= 34°29’40” + 70” × 0.5462

= 34°29’2”

※ 上式中の83mm , 127mm , 65mm , 119mm は地図上での距離を定規で測ったもの。

3

正

3.図中には、道路と鉄道が立体交差している箇所と平面交差している箇所がそれぞれ存在する。

立体交差箇所は 「 )( 」のような記号で描かれています。

4

正

4.阿武山の山頂の三角点(⑤)と阿武山の中腹の標高 347 m の標高点(⑥)を結んだ斜距離は、700 m より短い。

⑤と⑥の水平距離は600m。

標高差は585.9-347=238.9m。

よって、求める斜距離は

√ (238.92 + 6002)

= 645.8 m

よって、700mより短い。

5

誤

5.阿武山の山頂の三角点(⑤)と郵便局の西側にある 16.3 m の水準点(⑦)の2地点を直線で結んだ傾斜角は、30 °より大きい。

⑤と⑦の水平距離は1491m,高低差は569.6m。

求める傾斜角をθとすると

tanθ = 569.6 / 1491 =21°

よって、30°より小さい。

正解は「選択肢5」

↓令和3年測量士試験(午前) 解答解説↓

コメント