試験問題の引用

令和3年の試験問題は国土地理院HPから引用しています。

https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html

第10問 問題

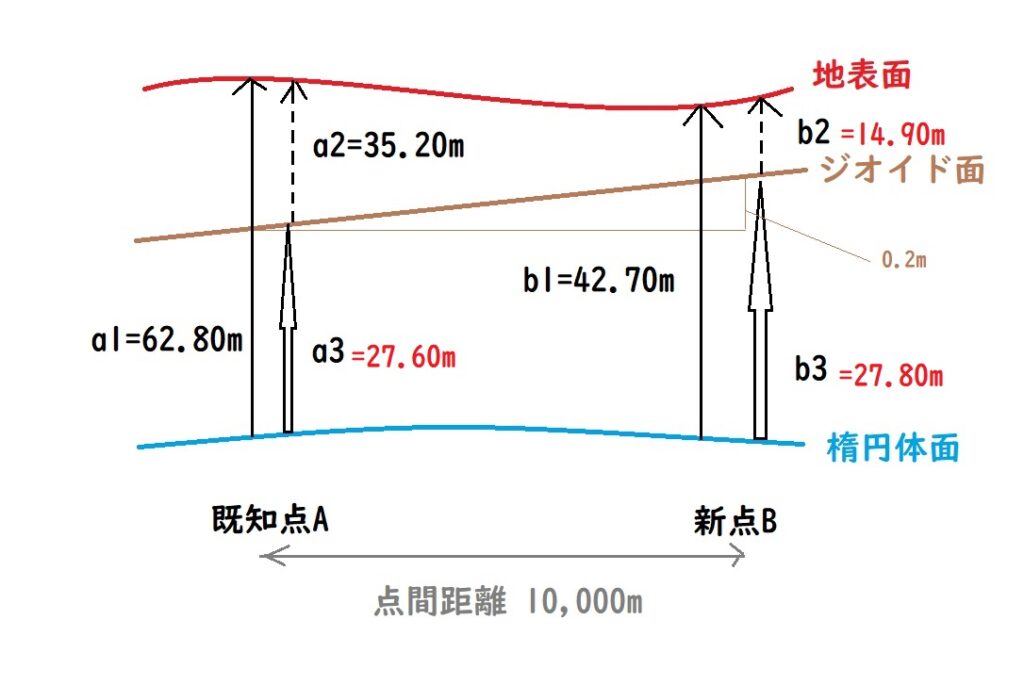

電子基準点である既知点 A 及び新点 B において、公共測量における GNSS 測量機を用いた基準点測量を行い、既知点 A から新点 B までの距離 10,000.000 m、新点 B の楕円体高 42.70 mの値を得た。このとき、新点 B の標高は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし、既知点 A の標高は 35.20 m、楕円体高は 62.80 m であり、ジオイドは楕円体面に対し、既知点 A から新点 B の方向へ、距離 1 km 当たり +0.02 m の一様な傾斜をしているものとする。また、距離は楕円体面上の距離とする。

選択肢

1.14.90 m

2.15.00 m

3.15.10 m

4.15.20 m

5.15.30 m

第10問 解答・解説

正解は選択肢1です。

問題文を正確に図示すれば、比較的簡単に答えを求めることができます。

ステップ1 図を描く

ステップ2 図をもとに計算する

①a3を求める

a3 = a1-a2 = 62.80 – 35.20 =27.60 m

②b3を求める

b3 = a3+0.20 = 27.60+0.20 =27.80 m

③b2を求める

b2 = b1-b3 = 42.70-27.80 =14.90 m

b3が新点Bの標高を指しているので、求める答えは14.90mである。

図を描く習慣をつけよう

正解は「選択肢1」

どうしても計算問題が苦手な方へ おすすめしたいアガルートの有料講座(税込27,280円)

⇒測量士試験|パターンで攻略!計算問題

↓令和3年測量士試験(午前) 解答解説↓

コメント